列車事故は、人身事故や衝突事故による多数の死傷者が発生する。大規模事故まで多数あります。

一般の車両と違い構造が複雑で、高電圧の通っているものなので、まずは、電車の構造や特性を学びましょう。

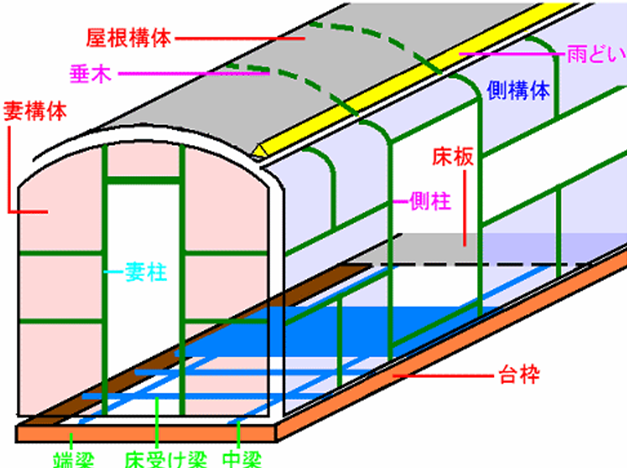

車両の構造

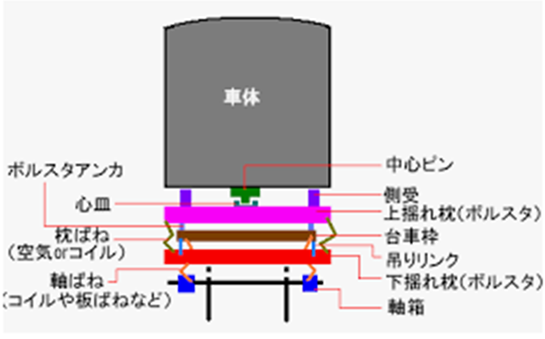

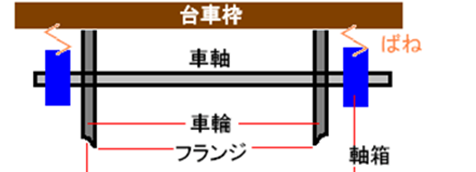

台車の構造

初動

・事故発生場所の確認

※ホーム内か?車両の下敷きか?車両内部か?

・事故の規模(要救助者数)の確認

サイズアップしよう!

・ 現場責任者の確認

サイズアップして、発生場所が確定したら駅長や車掌を呼ぶ。車輪止めをしてもらう

・事故電車等の通電状況の確認

通電状況が一番重要で、隊員の2次災害防止になる 車両の破損が激しいときは特に注意

・協力の要請

事故車両の移動のため、民間の大型クレーンを要請したり、傷病者多数の場合は他消防本部から応援をもらう

感電事故の防止

車両下部に高電圧の機器があり、通常は外部から触れないようにボックス等で隔離されているが、事故時は、どのように漏電しているかわからない状況ある。 高電圧部分は、黄色やオレンジ色、赤色等で着色されていたり、着色されていないものもあり、むやみに触れると危険である。

床下高圧機器

1 VVVFインバーター DC1500V

2 断流器 遮断器 DC1500V

3 メインSW 高圧引き通しSW DC1500V

4 高圧ヒューズ DC1500V

5 接地SW DC1500V

危マークや雷マークは特に注意

車両の文字を確認

・モ・・モーター車両 ※蓄電池が積んであるので注意

・ク・・運転台(先頭車両)

・クモ・・モーター付き運転台

・サ・・引っ張られているだけの車両

・ハ・・普通車両

パンタグラフ

電車や電気機関車の屋根にとりつけて架線の電流を導き入れる装置。

パンタグラフを降ろし電源を遮断しても車両下部には帯電流があり、帯電時間(3分以上)を経過させる必要がある。車両下部への進入は十分留意する。

パンタグラフを降ろし帯電時間を経た後、検電器で帯電していないか確認する。(帯電手袋着装)

サイズアップする

車輪止めをする

パンタグラフを下ろし3分待つ

救出方法

・救出方法の判断

要救助者のプライバシー保護 ブルーシート等使用

・電車等の乗客の移動

ホームと電車等に挟まれた場合

・ 挟まれている反対側へ乗客を移動させる。(電車等が金属バネ式であれば有効であるが、空気バネ式の場合は、車体の高さを一定に保とうとする働きがあるため効果はない。)

・ エアマットやスプレッター(重量物排除器具)等により間隔を拡張させる。※人力で最初は試す なお、車体が軽量化されており、側壁部分の強度が弱いため、車体の下部にあたる台枠部分、側壁部分でも骨組みがあるところに設定できるよう考慮する。

※拡張前に落下防止のため要救助者に安全帯等しておく

車輪の下敷きの場合

・ 重量物排除器具等(エアマット、油圧ジャッキ、スプレッター)により事故車両を持ち上げる。

・ 持上げる箇所は、車軸部分(軸箱)、その他の台車部分、車体。車輪下敷きの場合は基本軸箱でよい

・ 車軸以外の部分を持ち上げる際には、台車のバネが伸びるため事前にバネを固定し、持ち上げ幅の無駄を防止する「バネ止め」が必要となる。バネ止め方法は車両の種類で異なるため鉄道関係者と相談する

資機材が無い場合や、空間が無いとき には穴を掘ることで空間を確保するこ とで救助する

車輪に巻き込まれた場合

・ 重量物排除器具等により間隔を拡張させる。

・ 工具類を使用し、車輪等を取り外す。

電車等の横転により車体の下敷きになっている場合

・ 重量物排除器具等により事故車両を持ち上げる。

・ クレーン等重機により事故車両を吊り上げる。

・ 切断器具等により工作物を破壊する。

扉の開放

鉄道車両には非常時に車両から脱出するための「ドアコック」と通称されるものが設置されています。

二次災害防止事項

(1) 鉄道の軌道内への進入については、運行している列車との接触危険、電車線、車両下部に設置してある高圧機器による感電危険、走行直後のブレーキ、車輪、モーター等の高温部への接触に注意する。

(2) 活動障害となる後続列車及び対向列車等の停止措置がされていない場合には、鉄道事業社の責任者に対し、関係列車停止等の措置を要請する。

(3) 軌道内に進入して活動する場合、後続列車及び対向列車等との接触事故を防止するため進入制限を行う。

(4) 事故列車の前方及び後方に監視員を配置して安全監視をさせる。

(5) 運転士、車掌等に依頼して確実にブレーキを作動させるとともに、必ず歯止めを使用させる。

(6) ジャッキアップ時は、後部台車に歯止めを装着し、車体の転がりを防止する。

(7) ジャッキアップ設定場所の真下に枕木がある場合は利用する。枕木がない場合は砕石を除去後、あて木及び防水シート等を活用し、地盤を安定させ垂直にジャッキを設定する。

列車救助は早急にパンタグラフを下す

車両の構造と文字を覚えよう

コメント