CSRとはConfined(狭隘な)Space(空間)Rescue(救助活動)の略であり、日本語では狭隘空間における救助活動やがれば救助と言われ、震災等が発生し、倒壊建物内からの要救助者救出を意味します。

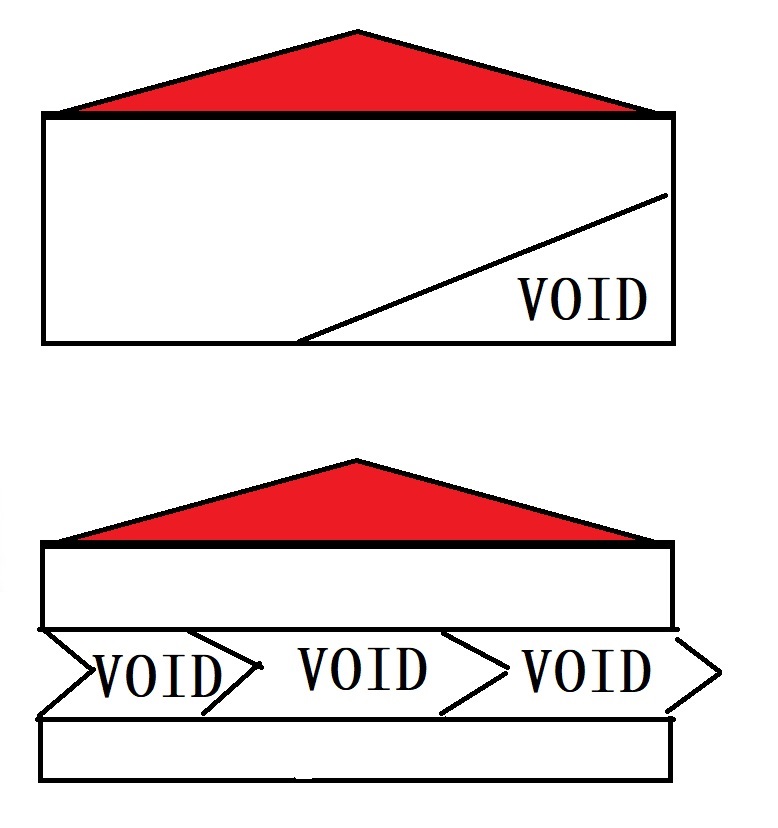

倒壊建物の中に作られる、狭歪空間をVOID(ボイド)といいます。この狭歪空間に生存した要救助者が取り残されています。

この瓦礫に囲まれた狭歪空間に進入し、救助する方法を記載します。

準備物

・個人防護装備(PPE)の装着 ※ヘッドライトの作動確認要

・必要資器材の用意(ブルーシート、テープ、スケッドストレッチャー)

状況に応じて、破壊器具や切断器具も必要になるが、震災救助の場合、多数の救助現場や火災現場が発生することから、資器材が充実することは期待できない。 個人防護装備(PPE) とブルーシートは最低限準備しておいたほうがいい

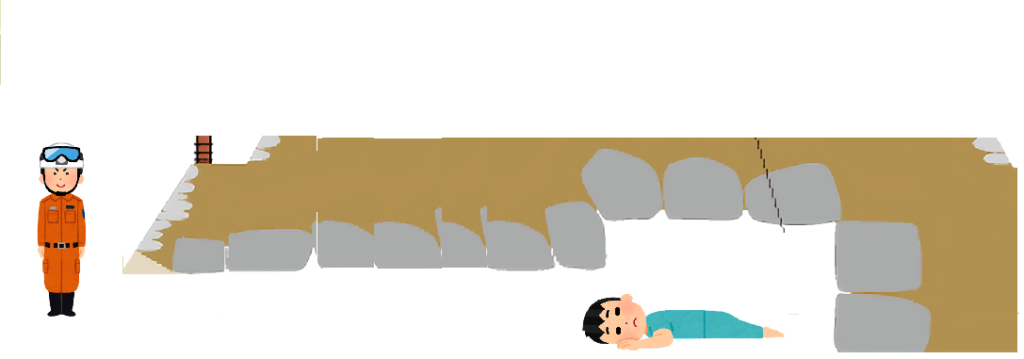

救助現場でサーチングが完了し、要救助者の存在を確認したら、隊員の進入を開始します。

進入活動

最初にサイズアップを行い、進入可能な開口部を検索する。

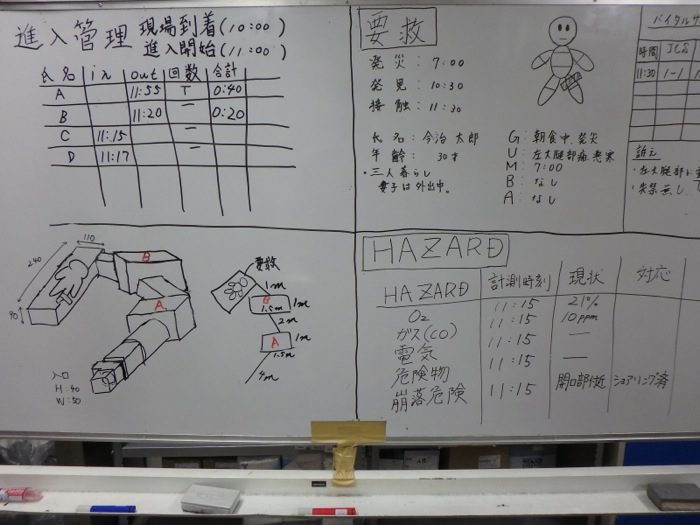

ガス検知器があれば、酸素濃度や可燃性ガスを有無を検知する。

緊急退出合図を決めておき、隊員の進入継続時間を設定。(10分から20分)

管理表の作成 (隊員の進入時間、要救助者情報、進入空間の作成、危険物(hazard)の有無)

ブルーシートを携行し、隊員2名で進入する。

※大勢で進入すると、退出に時間を要するため危険

進入隊員は、内部の情報を外部に伝達する。例「東に3m進み、南に1m付近に要救助者あり」

要救助者の情報を報告(GUMBA JCS 傷病程度等)

パッキング

要救助者は、コンクリートの接触や失禁などにより体温が奪われ、低体温症になっている可能性が高いです。体温状態をさらに悪化させないため、ブルーシートで覆い体温を奪われるのを防ぎます。

スケッドストレッチャー

狭隘空間内では障害物が多く搬送することが困難です。スケッドストレッチャーを使用することにより要救助者を包み込み、保護しながら、瓦礫等の障害物上を引きずることができます。

引用:興部進歩の会OPS

パッキング(保温・保護)

狭隘空間内ではコンクリートにより要救助者の体温が奪われ低体温になる可能性が高い。パッキングを行うことで要救助者の身体がコンクリートに直接触れることを防ぎ、保温を行うことができる。更に瓦礫上を移動する際の要救助者の保護にもなるため、とても重要な手技である。また保温は救助隊により行える医療処置でもある。

1.シート準備

180cm×180cmのシート使用

(様々なサイズで行えるようにしておく。)

2.中心に向かって両端から巻いていく

3.均等に三つ折りをする(もしくは二つ折り)

搬送しやすいようなるべくコンパクトにしておく。

4.広がらないようガムテープで止める

シート内もしくは手首にガムテープを通しておけば搬送しやすい。

5.パッキング方法一人ログロール

要救助者、遠側の足を交差させる。

6.シートを展開し要救助者に近付ける

大柄な人の場合は頭部側を優先する。

7.要救助者を保持する。

首の後ろにしっかりと手をいれる。できる限りの頚椎保護を意識する。

8.首、腰、膝を保持しシートを引き寄せる

要救助者から遠い側のシートの巻きを広げる。

可能であれば要救助者にも協力してもらう。

9.シートの上に傷病者を戻す

10.シートを広げガムテープで固定する

首、腰、膝の空間を利用するとシートを抜きやすく、奥側を上に持ってくると留めやすい。

11.パッキング完了

ブルーシートのみでの引きずりの可能性もあるためガムテープは長めにしっかりと貼っておく。

12.観察資器材は頭の位置に固めておく

観察を容易に行うことができる。

13.アルミックシートを貼り付ける

保温力は増すがアルミックシートの強度の問題がある。

14.毛布を貼り付ける

保温力は増すが厚みが増すため搬送、パッキング時には障害となる。

※パッキング終了時に温かくなったか要救助者に確認し、必要があれば毛布などを上からかけることも考慮しておく。パッキング途中に退出命令がかかった場合でも要救助者の上にブルーシートをかけておくなどできるだけの配慮をする。

(必要以上の加温にも注意しておく必要がある)

スケッドストレッチャー

狭隘空間内では障害物が多く搬送することが困難である。スケッドストレッチャーを使用することにより要救助者を包み込み、保護しながら、瓦礫等の障害物上を引きずることができる。

1.フルスケッド

狭隘空間で搬送しやすいよう縦に丸めて搬送する。(狭隘空間での展開)

1-2ハーフスケッド

収容方法1

1-1一人ログロールの要領

なるべく要救助者の近くに置く。

1-2要救助者を戻す

収容方法2(救助者の上に要救助者を乗せる)

2-1

2-2

収容方法3(引きずり)

3-1

3-2

・スケッドストレッチャー上では滑って力が入りにくいため、補助者が足を保持する。

・一人の場合は瓦礫の引っ掛かりなどを利用する。

・足部のベルト

1.基本

2.応用(足をそろえる)

3.足を重ねる

4.パッキング+フルスケッド

※2、3の方法では足に痛みを伴う可能性があるので注意が必要である。

ハーフスケッド

1.ハーフスケッド

2.パッキング+ハーフスケッド

※事前準備をしっかりしておくことでスムーズな活動を行うことができる。狭隘空間進入前にセーフティーゾーンで手技を確認しておくことも必要。

○救出

1.二人法

前と後ろ

2.二人法

前だけ

3.二人法

足を保持しての手技

※1の方法では要救助者の全体を見ることができるが、脱出時に奥の隊員が脱出不可

能となる可能性がある。

2の方法では脱出時には両救助隊員とも脱出できるが、要救助者の足側の観察がで

きないと共に障害物などが引っかかったときの対応も不可能となる。

3は2と同じであるが、高さのない場所でも行える方法となる。

段差クリア

1.下にいる隊員の膝、肩を利用して段差を乗り越える。

2.バランスを取り、すらしながら上げる。

3.下の隊員は下から押し上げ、上の隊員は頭部側を下に押さえる。

4.容体変化はないか観察を行う。

シートでの救出

1.応用

シートの頭側に石やカラビナ、ガムテープ等を入れる。

2.折り込み取手を作成する。

3.結索を行う。

4.救出

・進入時に使用したガイドロープ等を使って行うことができる。

※狭隘空間内ではスケッドストレッチャーでは通れない。スケッドストレッチャーがひっかかって動かないという状況に陥る可能性が高い。スケッドストレッチャーを外してブルーシートのみでの救出も行えるようにしておく必要がある。(瓦礫の上に毛布などで養生しておくと搬出時に楽になる)

また、スケッドストレッチャーは救出だけではなく、瓦礫が多くある場所、小さい段差のある場所に敷くことで障害物クリアに使用したり、骨盤骨折時にも締め付けることで応急的な動揺防止に使用したりと様々な用途で使用できる。

コメント