【救助隊 活動内容】

- 周囲の安全確認

- パイロン等を使用し警戒区域作成

- 事故車両の確認 ※事故車両何台でオイル漏れ等ないか

- 負傷した乗員(要救助者)の確認 ※要救助者何人いて傷病程度は?

- 車両固定 輪留め ステップチョーク クリブ等使用し確実に固定

車両を完全に安定化するまで隊員は車内に乗り込まないこと。車体が沈み要救助者への負荷が増大する。

徒手で持ち上げ可能

下敷き事故のほとんどが徒手で救出可能です。

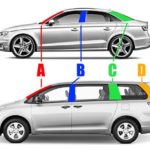

バンパーやサイドシルに挟まれている場合、車両のフェンダー部分を持ち上げることでサスペンションが上がり車両下部に空間ができます。

車体を持ち上げ、ピラー下にステップチョークを差し込む

状況にもよるが、約10センチくらいの空間を作れます。

注意する点は、持ち上げた車両の反対サイドが下がり、空間が狭くなるので、両サイドにステップチョークを差し込んでから持ち上げる。

タイヤのパンクや車両の変形が比較的少ない場合は、ゴージャッキでも救出可能です。

徒手で持ち上げ不可能

大型車両の場合、徒手での持ち上げが不可能になります。

エアマットや車両クレーン、ウインチを使用し持ち上げます。

エアマットを使用する際は車軸下に挿入し持ち上げるのがいいです。

車軸は強度があり、変形することが少ない。

車両クレーン、ウインチを使用しする際は、車軸かタイヤにワイヤーかスリングを巻き、持ち上げる。

参考動画

ラダーリフト

徒手での持ち上げが困難な場合、クリブを支点に、はしごを使い車体を持ち上げることが可能です。

コメント