送電線鉄塔で電気工事作業員が身動きが取れなくなった場合や、パラグライダー等の遊戯中に鉄塔に絡まり動けなくなるという事案があります。

要救助者の状態は様々ですが、シンプルで迅速である活動内容を記載します。

鉄塔とは

送電線を支持するための構造物です。

電線をささえるものには鉄塔、鉄柱、鉄筋コンクリート柱、木柱などがありますが、強度と信頼性が高いため、主として送電線には鉄塔が使われます。鉄塔は、設置場所や送る電気の電圧によって、いろいろな形状や大きさのものがあります。

電線

電線はポリエチレンやゴムなどで絶縁被覆されているから、感電しないとも考えられますが、絶縁被覆されていない導体がむきだしの電線も多くあります。特に鉄塔の高圧電線は絶縁被覆されていません。

高圧電気では発電所で発生した50万V(ボルト)以上の超高圧電流から電力を受け取り送電しています。

がいし

がいしは、送電線、配電線などの電気の流れる電線と鉄塔・電柱とを絶縁するためのもので、高い絶縁能力と大きな強度があります。

人は何ボルトで感電死するのか?

電圧がいくら高くても、人は死なない。たとえば、冬に車に乗る時やセーターを脱ぐ時などに

感じられる静電気は何万ボルトにもなる。着脱時の電圧が高くて死ぬような人はいない。人が感電死するのは、体内を流れる電流(アンペア)によります。

| 電力の強さ(A) | 影響 |

| 0.001(A) | 電気ショックを感じ、しびれることもある。 |

| 0.005(A) | 痛みを感じ、あとにだるさが残る。 |

| 0.01(A) | 皮膚に傷ができる。 |

| 0.02(A) | けいれんが起こり、自由がきかなくなる。 |

| 0.05(A) | 呼吸が止まったり、心臓が止まったりする。 |

| 0.1(A) | 死亡する。 |

上表のように0.1アンペア程度で、人は感電死します。

人が感電死するのは、人が電流でコントロールされているからです。たとえば、心電図からわかるように、心臓は電流で制御されているが、大きな電流が流れると、この指令電流が破壊されてしまいます。

通常、乾いた手で100ボルトの電線に触っても感電死する事はない。手と電線の接触抵抗が大きく、電気があまり流れないからです。しかし濡れた手で電線を触ったりすると、100ボルトでも死ぬことがある。0.1アンペアくらいの電流は簡単に流れるからです。

人は電圧ではなく、電流で死ぬと言う事を覚えておこう。

鉄塔での活動の際は、電力会社に連絡し、協同して救助活動を行う

足場が少ないため活動が困難になる

初動

電力会社等関係者に状況を報告

サイズアップし救出箇所及び救助方法を決定する

要救助者に呼びかけ(意識状態の確認)

※状況により、空気式救助マット(スーパーソフトランディング)の使用を考慮

【はしご車使用可能】※電線注意

はしご車を停車することができ、梯子の長さが要救助者まで届く場合は、優先してはしご車を使用しましょう。

電線が送電停止されているか確認

梯子を延ばしバスケット内に救出する

【はしご車使用不能】

はしご車が停車できない場合や、架空電線により梯子が延ばせない状況であれば、ロープレスキューでの救出になります。

アブソービカを使用し隊員が鉄塔を登る

【携行資機材】ロープ2本(端末のみ)、カラビナ1、スリング1、※ピタゴール(要救助者がハーネス未着装の場合)

アブソービカ使用方法👇

鉄塔下部でアンカーを作成(車両等使用する)

要救助者の約1m上に、カラビナとスリングで上部支持点を作成

要救助者のハーネスに上部支持点からロープを結着

ロープを引き、荷重を消防用のロープに乗せる

要救助者に元々ついていたロープを解除する。ハーネス未装着の場合救出用縛帯(ピタゴール等)を装着する

要救助者に誘導用のロープを装着

下部のアンカーロープを徐々に緩め、誘導ロープを使用しながら要救助者を降ろしていく

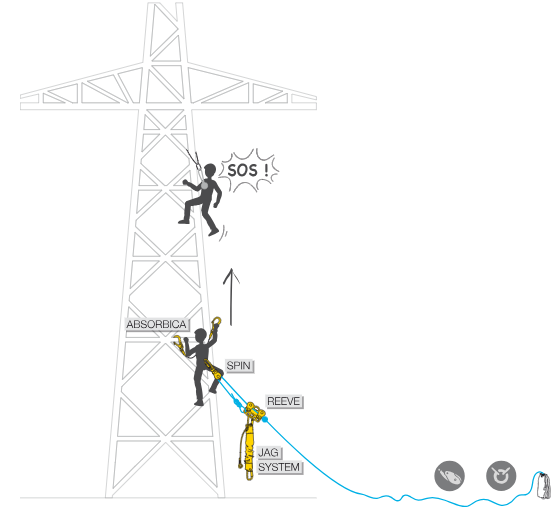

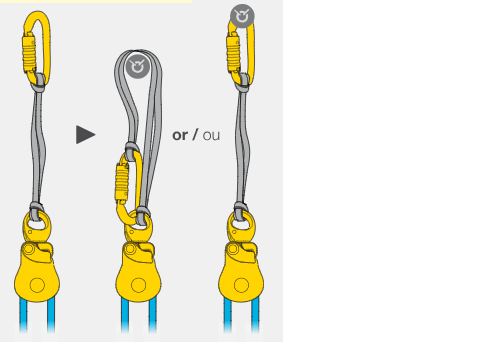

スケート・ブロック・システム

引用元:petzl.com

高所での作業行程を最少に抑えられるスケートブロック技術を用いることで、素早い活動が可能になります。

あらかじめシステムを組んでおくことができる『リーブ』を使用すると、作業がさらに効率的になります。

この技術は、水平方向の移動距離が短いため、限られた状況に対応する特殊なものです。鉄塔から要救助者を降ろす際に、搬送経路が金属桁や鉄塔下部の構造物と干渉しないようにしたい場合等

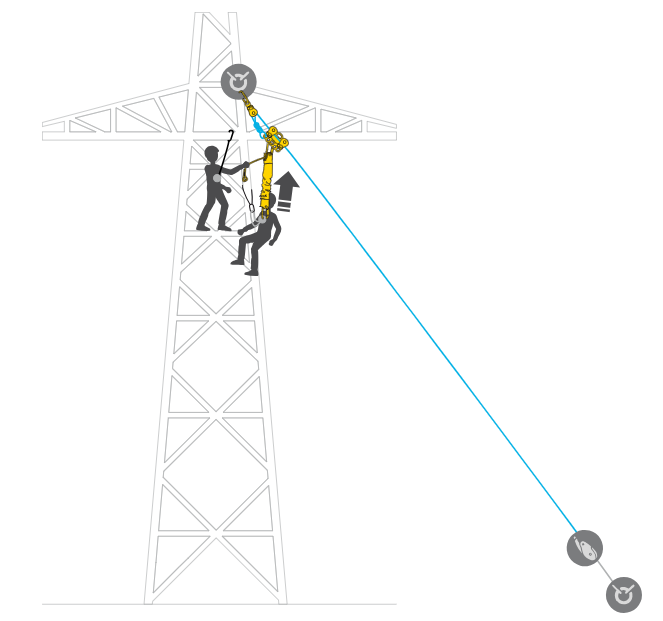

1. 救助者1人がレスキューキットを持って要救助者へアクセス

使用するロープの長さに注意してください。少なくとも下部の支点から鉄塔最上部までの距離の2倍の長さが必要です。

2. 要救助者の上方にシステムを設定

作業効率を高めるには、システムを要救助者から十分に高い位置に設定する必要があります。これによりロープを張った際、『リーブ』が上部支点のプーリーに接触することなく、要救助者の真上に設定されます。

あらかじめプーリーにセットしたカラビナまたはスリングをそのまま構造物に接続することで、システムの設定を最大限シンプルにできます。

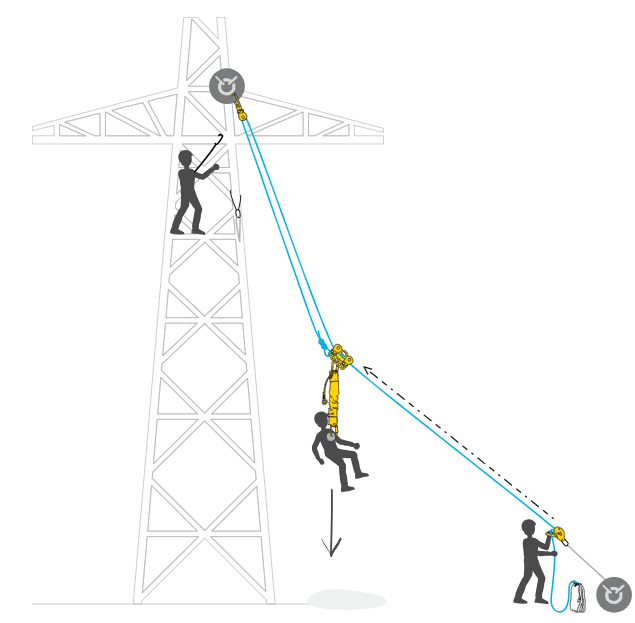

3. 地上の作業チームがロープを張る

要救助者を持ち上げるためではなく、ロープの追加の伸びを抑え、要救助者を宙吊りから解放する際に『ジャグ システム』を有効に使えるようにするために、シンプルにロープを張ります。

4. 『ジャグ システム』を使用して要救助者を解放する

『ジャグ システム』は、宙吊りの要救助者のランヤードを弛ませて解放できるまで引ける必要があります。

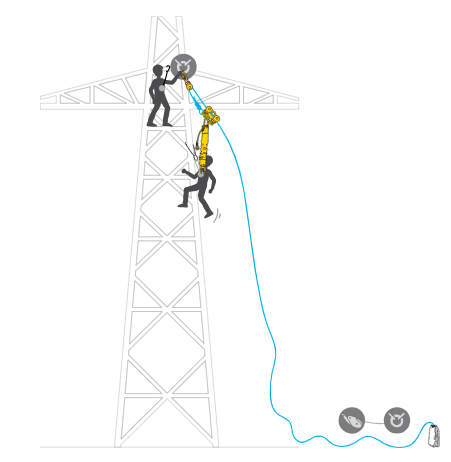

5. 地上の作業チームが下降をコントロールする

ここでのロープの張力は、要救助者と鉄塔との間にわずかな距離をとれるほどのものです。地上の支点に到達させられるほどではありませんが、鉄塔基部近くの障害物に接触するのを回避させることはできます。

※地上からの救出が困難な場合は、消防ヘリコプターを要請し空中からの救助を実施

コメント